Des généalogies d’images

Faire des images, c’est donner forme au passé, construire les écarts avec la réalité présente, mais surtout ouvrir la zone d’indétermination qui donne à tous sans distinction la force de transformer le monde. Partant de cette hypothèse, plutôt que d’image, je préfère parler d’opérations imageantes et des gestes imageants pour désigner les sources d’énergie qui composent les figures d’une indétermination radicale, offrant ainsi à tous ceux à qui elle s’adresse le choc émotionnel que procure la rencontre avec sa propre liberté. L’adresse inconditionnelle de la création à tout autre que soi est le fondement axiomatique d’une adresse égalitaire dont les gestes d’art sont les seuls porteurs. C’est en ce sens – et en ce sens seulement – que le monde de la création est en charge plus que tout autre de la vie politique, celle qui engage la communauté sous le signe du partage et de l’égalité.

Le commerce des regards, Marie-José Mondzain, Essais, Points, Éditions du Seuil, 2003, p. 320

Diplômée des Beaux-arts de Paris, une artiste qui aujourd’hui a su trouver sa place dans l’univers des manifestations d’art contemporain, des galeries et des musées, m’a un jour gentiment donné plusieurs conseils. Je me souviens de ceux-ci :

- Dépose un maximum de demandes de subventions et de bourses, au sein des Directions Régionales des Affaires Culturelles, du Centre National des Arts Plastiques et des municipalités. Même si tu n’obtiens jamais rien, cela te rendra visible. De nombreux membres des jurys auront un jour un rôle à jouer dans des galeries ou les musées.

- Montre comment ta pratique s’inscrit dans une actualité. Plus tu montres que tu es contemporain mieux c’est.

- Mise sur l’aspect spectaculaire de tes productions.

- Produis régulièrement.

- Fais suffisamment longtemps la même chose, conserve le même style pour ne pas effrayer les investisseurs.

Elle a ajouté : Dans dix ans tu pourras faire ce qui te plaît plus.

En 1996, j’ai pu assister à L’École nationale de la rue Saint-Sabin à un séminaire sur l’éclairage, animé par un ancien ingénieur de chez Mazda. Son premier conseil a été :

- Avant tout, sachez pourquoi vous voulez éclairer !

Leonard Freed est né à Brooklyn en 1929. Il a entre autres photographié la discrimination, l’antisémitisme, la police, la violence.

Les Allemands me posaient un problème, donc j’en ai fait un reportage. Les Noirs, eux aussi, me posaient un problème et, bien sûr, j’ai fait un reportage. […] Au lieu d’aller chez un psychiatre, je me soigne tout seul, avec un appareil photo. Mais, quand c’est fini, il y a toujours un nouveau problème qui me guette.

Photographies 1954-1990, Leonard Freed, Paris, Nathan Image, 1991

Au début des années 1990, interne dans un lycée technique où j’apprenais à souffler le verre, je rêvais tout autant de faire de la photographie de voyage pour réaliser de belles images que pour fuir la complexité des interactions sociale et familiale, m’échapper de perspectives d’avenir aliénantes, devenir témoin, dilettante, oisif.

Quelques années plus tard, de retour d’un premier voyage, au Vietnam en août 1994, je rapportai exactement les photographies que j’espérais réaliser en partant. Mais, précisément pour cette raison, elles ne permettent que très partiellement de percevoir quelque chose de ce pays, de ses habitants. D’ailleurs, le choix du moment de leur enregistrement était mien. Dans quelle mesure peut-on représenter quelqu’un sans lui laisser le contrôle de la scène ? Comment représenter fidèlement à la perception qu’elles ont d’elles-mêmes des personnes que je ne connais pas ?

J’ai rencontré le photographe, chercheur et historien Denis Bernard à ce moment-là. J’avais besoin de son aide pour développer une pellicule en particulier, qui avait été notablement “poussée”. Je l’avais utilisée dans le marché couvert de la ville de Sapa, et contrairement aux autres je visualisais assez précisément les images enregistrées. Une rencontre donc autour de photographies attendues, latentes, encore incertaines. Ce fut le départ d’une amitié et d’une collaboration toujours aussi riches.

L’une d’entre elles en particulier, un portrait de groupe, évoque par sa composition et ses lumières l’œuvre du peintre ordinaire de Louis XIII, Georges de La Tour. Plusieurs de ceux qui l’ont admirée ont néanmoins regretté la présence du poste radio au premier plan, sans lequel on aurait pu imaginer que c’est une photographie réalisée au Tonkin au XIXe siècle. Le bon sauvage de Rousseau et Montaigne, qui au XVIIIe siècle était une vraie machine de guerre contre la religion et contre la société1 est aujourd’hui, à l’inverse, un outil sensationnel pour apaiser la nôtre, pour nous maintenir dans notre petit monde commun.

Ce dont les États-nations se portent garant […], c’est de l’établissement et du maintien pour ses citoyens d’un monde commun, dont ils fixent les limites et l’interprétation. La raison d’être des États-nations […] c’est l’institution rigide et supposément inébranlable d’une subjectivité commune d’un “nous“, fondée sur l’interprétation partagée d’un monde qui devient dès lors collectivement habitable – et qu’il faut bien entendu défendre contre “eux” (nda : les fantômes), dont la manière d’habiter risque de remettre en question la nôtre

Les intelligences particulières. Enquête sur les maisons hantées, Grégory Delaplace, Éditions Vues de l’esprit, 2021, p. 123

Ma réticence à publier ces images du Vietnam, et plus encore mon refus d’en réaliser d’autres avec la même approche, m’ont fait supporter des reproches et discussions souvent ineptes :

En voulant maîtriser les signes, tu veux imposer ton point de vue. Laisse le spectateur libre de se faire sa propre opinion ; Tu ne peux pas nier que ça a été comme ça ; Tu as peur de ne plus arriver à faire d’aussi belles photos ; Ils ont les mêmes appareils et les mêmes films que nous de toutes façons ; Sans Curtis, que connaitrions-nous des indiens d’Amérique ; Tu n’as pas besoin de faire différent des autres pour que ce soit intéressant.

Invité de l’émission La suite dans les idées, l’historien du corps, des sensibilités et des imaginaires, Hervé Mazurel dit à propos de Kaspar Hauser qu’il rendait exotique le plus familier. C’est ce qui a certainement exaspéré un certain nombre de ses contemporains. Après plusieurs tentatives manquées, il meurt assassiné 14 décembre 1833.

Que l’autre soit différent c’est encore acceptable, mais pas que par ses questions et comportements il bouscule notre normalité. […] Sa capacité d’étonnement permanent, qui dérangeait du coup beaucoup ses contemporains. […] Par ses questions toujours bizarres et ingénues, candides, par ses comportements toujours un peu inhabituels, il dérangeait la société alentour. Il obligeait au fond chacun à justifier ses valeurs, à justifier ses croyances, à justifier ses idées. […] En empruntant ce terme de Kracauer ou de Ginzburg c’est L’estrangement fait homme, c’est quelqu’un qui rendait sans arrêt étranger, exotique le plus familier.

Hervé Mazurel, invité de La suite dans les idées, émission de radio diffusée le 29 août 2020 sur France Culture.

Lorsque nous rapportons de voyage des photographies, il faut que celles-ci comblent des attentes et des désirs précis, souvent inconscients. Une cubaine doit ressembler à “notre“ cubaine. Les Imazighens doivent ressembler à “nos“ Berbères. Le Mont Fuji à “notre“ Fuji. Pour bien faire, selon le lieu de leur monstration (quotidien, beau-livre, exposition, magazine…), elles doivent s’inscrire dans des séries : des généalogies d’images qui ont été validées et déjà diffusées sur le même sujet. Je reprendrais bien, quitte à la détourner de son sens original, l’expression du philosophe italien Mario Costa répliques inutiles du déjà-vu2 pour qualifier ce type d’images.

Leur véritable motif est à chercher dans l’imaginaire de notre propre culture, qui enferme l’Occident contemporain sur lui-même. La photographie de voyage est couramment l’un des vecteurs de cet enfermement. Nous photographions l’autre pour ce qu’il dit de nous. Comment est-ce que nous représenterons les premiers extra-terrestres ?

Depuis sa création, le slogan du magazine Géo a été Voir le monde autrement, puis À la découverte d’un nouveau monde : la Terre et Un nouveau monde : la Terre.3 Il est aujourd’hui À la rencontre du monde.

Quel monde ?

Le 19 décembre 2021, Éric Meyer, rédacteur en chef du magazine depuis quinze ans donne quelques éléments de réponse. Invité dans l’émission Soft Power sur France Culture4, il précise que Géo continue de “proposer au lecteur chaque mois des photos devant lesquelles il écarquille les yeux” et que “dans Géo, il y a le monde tel qu’on le rêve, mais aussi le monde tel qu’il est raconté par des photoreporters et des journalistes qui sont en mission dans le monde”.

Lorsque l’on feuillette ce magazine mensuel de voyage et de connaissance du monde qui appartient désormais au groupe Vivendi — qui se présente comme un leader mondial de la culture, du divertissement, des médias et de la communication5 — on constate en effet qu’une bonne image de voyage est conforme à ce paradoxe : à la fois une image “spectaculaire”, et une image qui nous montre quelque-chose de familier6, que nous sommes capables de reconnaitre ou d’identifier sans difficulté ; un spectacle familier, en somme. Les journalistes de Soft Power insistent surtout sur le côté “fabuleux”7 des articles d’un magazine “qui fait rêver”.

Critiquer ces images qui remplissent parfaitement leur fonction, c’est critiquer notre façon de regarder. Envisager d’autres façons de représenter l’autre culturel, c’est interroger nos habitude8 et notre bonne santé socio-culturelle, questionner notre normalité.

On sait grâce à l’essai célèbre de Freud, publié en 1919 et traduit la première fois en français en 1933 sous le titre “L’inquiétante étrangeté”, que le mot allemand unheimlich permet de restituer presque exactement ce sentiment. Formé à partir de la racine “maison” (hein), dont la forme adjectivée heimlich (ou heimich) désigne ce qui est “familier”, unheimlich renvoie “à cette variété particulière de l’effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, depuis longtemps familier”. […] Le sentiment d’unheimlich, en un mot, émerge lorsqu’on est confronté à quelque chose qu’on pensait connaître et qui se révèle étranger – ou inversement quelque chose qu’on pensait parfaitement étranger et qui éveille cependant une impression de familiarité.

Les intelligences particulières. Enquête sur les maisons hantées, Grégory Delaplace, Éditions Vues de l’esprit, 2021, p. 43

La photographie de voyage peut nous surprendre, comme un arc-en-ciel ou un chien qui surgit derrière une grille, mais pas nous effrayer comme ces étranges familiers que sont les apparitions et les spectres. Nous ne lui attribuons pas le droit de nous priver de la faculté de discerner, c’est-à-dire autant du pouvoir de reconnaître que celui de séparer. Nous tolérons difficilement qu’elle puisse remettre en question notre manière normative d’habiter le monde.

À l’exemple de Charlot dans Le Cirque en 1928, la photographie de voyage saura-t-elle sortir de la galerie de miroirs dans laquelle elle (s’)est enfermée ? Comme lui — qui pour se rendre invisible aux yeux des policiers, se fait ensuite passer pour un automate et assomme le pickpocket qui l’a mis dans cette galère — réussira-t-elle à échapper à l’autorité libérale qui la subjugue ?

Même si comme tout autre instrument de vision elle invisibilise aussi en partie, en renonçant au fantasme qu’elle puisse être supérieurement objectivante et à condition de ne pas l’appréhender uniquement comme un moyen de représentation, la photographie peut être un instrument efficace pour nous connecter à des réalités que nous souhaitons connaître.

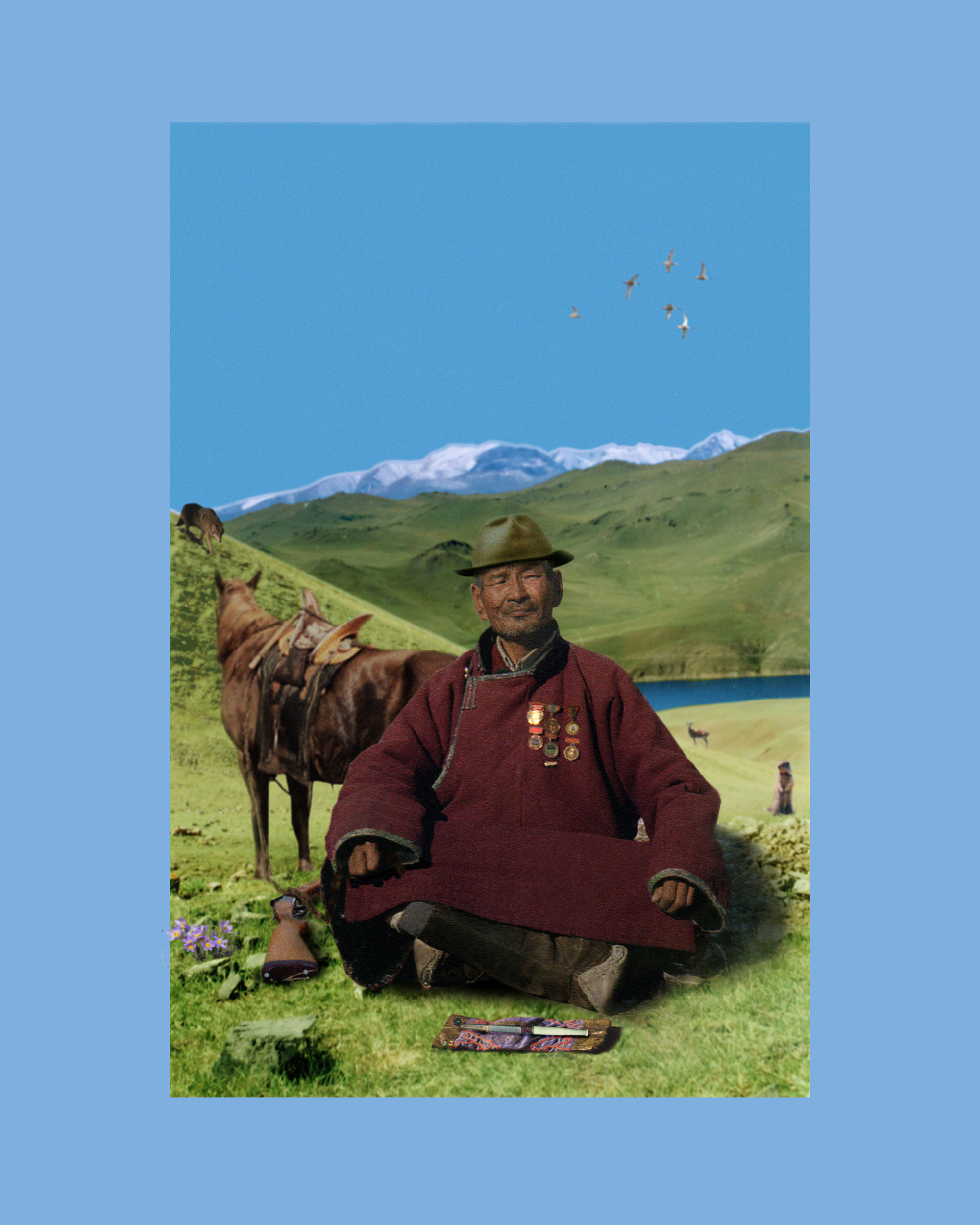

Dans l’Ouest de la Mongolie nous avons réalisé en 2005 avec Grégory Delaplace des images qui ont trouvé leur place sur les autels des yourtes et des maisons. Ce ne sont pas des photographies de voyage. Ce sont des photographies de commande qui s’inscrivent en Mongolie dans des lignées d’images qui nous sont étrangères. En France, elles ont logiquement pris leur place dans celle, confidentielle, des photographies ethnographiques9, dûment accompagnées de commentaires et d’explications.

La recherche artistique et celle en sciences humaines, même si elles sont de moins en moins libres, de plus en plus programmées, peuvent-elles s’organiser pour activer et combiner leurs capacités créatives afin de proposer une alternative au spectacle dominant tristement familier de l’autre culturel ? Trouveront-elles les moyens, des espaces et des réseaux de diffusion suffisamment convaincants ?

Décembre 2021

1 – “Le bon sauvage au XVIIIe siècle est une vraie machine de guerre contre la religion et contre la société. Montaigne a été précurseur là-dessus. Il y a une humanité possible qui soit heureuse, rayonnante chez eux, et cela, sans le christianisme. C’est une vision laïcisée. Les matérialistes, les sciences naturelles et la critique sociale, tous les courants de ce XVIIIe siècle vont s’emparer du bon sauvage. Chez Rousseau, l’Indien va devenir une clé anthropologique pour l’homme occidental.“ Jean-Luc Ganichet, Tout un monde, le 19 juin 2012, France Culture.

2 – Mario Costa, Photographie et phénoménologie de la présence, in La Recherche Photographique numéro 7, Paris 1989

3 – https://fr.wikipedia.org/wiki/Geo_(magazine)

4 – www.franceculture.fr/emissions/soft-power/le-centre-pompidou-ferme-vive-le-centre-pompidou

5 – www.vivendi.com/notre-groupe/a-propos

6 – CNTRL : Familier. 1160-74 adj. « qui est regardé comme étant de la famille » fameliers (Wace, Rou, éd. A. J. Holden, III, 4750); fin xiies. subst. « attaché à une maison » famillÿers (Trad. Ovide, Remède d’Amour, 1653 ds T.-L.);

7 – CNRTL : Fabuleux. Qui a trait aux légendes, au merveilleux, aux récits élaborés par l’imagination.

8 – CNRTL : Habitude. 1365 habitude “relation, rapport” (Oresme, Traictié des monnoies, éd. M. L. Wolowski, chap. X, p. XXX); b) 2e moitié xves. “relation avec quelqu’un” (Myst. du V. Testament, éd. J. de Rothschild, 6533); www.cnrtl.fr/etymologie/habitude

9 – www.ethnographiques.org/2007/Delaplace-Micoud

Deux propositions de photomontage pour le portrait funéraire de Badrah, Vincent Micoud et Grégory Delaplace, 2006